(in costruzione)

|

SOMMARIO

Verso

la metà del XX secolo sembrava che ormai, del Bach compositore, già

tutto si sapesse. O almeno, pochi avrebbero potuto immaginare quello

che sarebbe scaturito dal nuovo corso degli studi avviati a partire

dal bicentenario della morte del luterano. Studi i cui risultati

avrebbero letteralmente sconvolto la datazione di buona parte della

produzione bachiana (o ad egli attribuita), originariamente dettata

da Spitta e suoi discepoli. Ripercorrere le tappe di questa riscoperta recente non è certo lo scopo del presente lavoro. Qui interessa solo osservare come l’intensificazione della conoscenza del mondo della musica barocca stia procedendo di pari passo con gli studi suddetti, che sono proseguiti per tutta la seconda metà del ‘900 e, ovviamente, continuano fino ai giorni nostri ed oltre. L’effetto combinato di questi due corsi paralleli, ossia gli studi specificatamente bachiani e gli studi sulla musica e la produzione barocca dei musicisti coevi, sta portando via via alla luce una figura artistica di Bach mai vista prima.

E’ noto come le teorie sulla crescita della mente di un artista portino, generalmente, a pericolose conclusioni o false convinzioni, e questo viene ulteriormente aggravato laddove queste siano basate su informazioni errate: il risultato è del tutto fuorviante. Soltanto mezzo secolo fa non era pensabile, ad esempio, inquadrare la figura del compositore e uomo Bach nella città di Dresda, ipotizzando una sua frequentazione regolare dell’Teatro d’Opera e soprattutto dell’ambiente artistico della corte Sassone. Figure come Jan Dismas Zelenka e Johann Adolfe Hasse risultano oggi definitivamente correlate al Cantor.

La trattazione che segue è in gran parte basata sui risultati pubblicati nel famoso saggio di Norman Carrell [1, CARRELL] che rimane a tutt'oggi la principale fonte completa ed organica di un serio studio effettuato sulla prassi seguita da Bach nel prendere in prestito musica altrui, oltre che da se stesso. Le seguenti definizioni, generalmente accettate in modo più o meno universale, aiutano a delimitare i confini della trattazione in oggetto:

|

|

2. Da strumento a tastiera verso cantate Segue un elenco parziale (e relativa discussione) di alcune composizioni, di origine popolare e non, che sono confluite in Cantate da Chiesa e Profane di Johann Sebastian Bach.

|

|

|

Versione originale per tastiera |

Versione bachiana |

| 1. No.91 del 'Musicalischer Kirch-und Haus-Ergötzlichkeit', Parte II, di Daniel Vetter. Datata 1713 | Corale (No.6) 'Herrscher über Tod und Leben' nella Cantata No.8 'Liebster Gott, wann werd' ich sterben', 1724 |

| 2. No.91 del 'Musicalischer Kirch-und Haus-Ergötzlichkeit', Parte II, di Daniel Vetter. Datata 1713 | Aria con basso figurato: 'Liebster Gott, wann werd' ich sterben'. No.45 di 'Die geistlichen Lieder und Arien'. BWV 483. Datato 1736. |

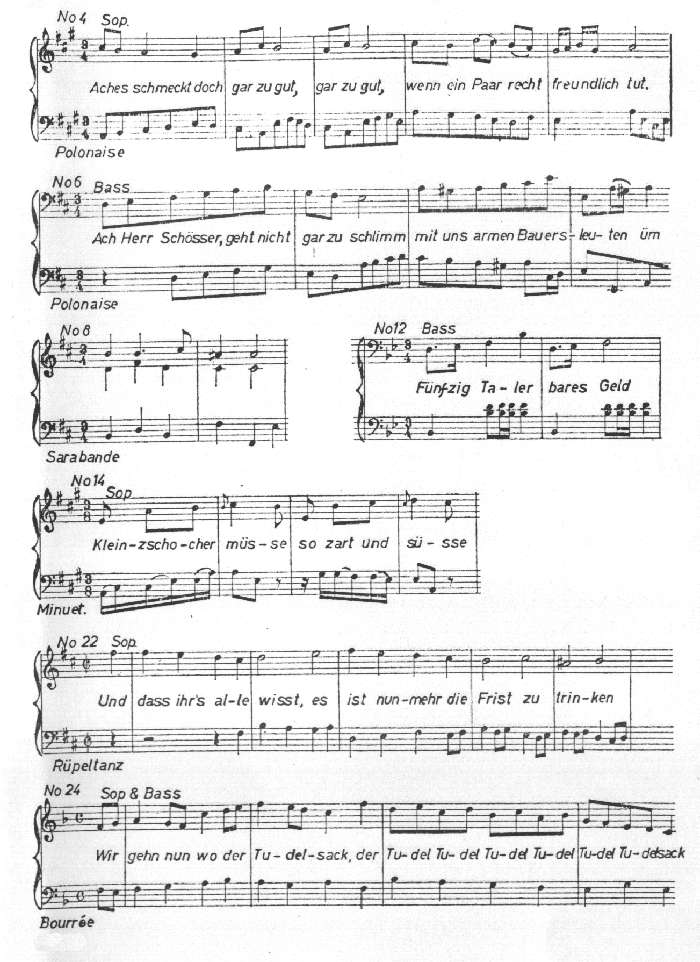

| 3. Polish Dance (Polonaise) | Aria per Soprano (No.4) 'Ach es schmeckt doch gar zu gut' dalla Cantata BWV 212 'Mer hahn en neue Oberkeet'. Datata 1742. |

| 4. Polish Dance (Polonaise) | Aria per Basso (No.6) 'Ach Herr Schösser, geht nicht gar zu schlimm" dalla Cantata BWV 212. |

| 5. Sarabande (Les folies d'Espagne) | Aria per Soprano (No.8) 'Unser trefflicher lieber Kammerherr' dalla Cantata BWV 212. |

| 6. Polish Dance (Mazurka) | Aria per Basso (No.12) 'Fünfzig Taler bares Geld" dalla Cantata BWV 212. |

| 7. Minuetto lento | Aria per Soprano (No.14) 'Kleinzchocher müsse, so zart und süsse' dalla Cantata BWV 212. |

| 8. Rüpeltanz o Paysanne | Aria per Soprano (No.22) 'Und dass ihr's alle wisst' dalla Cantata BWV 212. |

| 9. Bourrée | Soprano & Bass 'Coro' (No.24) 'Wir gehn nun wo der Tudelsack, der Tudel ..." dalla Cantata BWV 212. |

| 10. Secondo movimento del Concerto per Organo No.5, Op.4 di Handel | Aria per Soprano (No.3) 'Ich bin vergnügt in meinem Leiden' della Cantata BWV 58 'Ach Gott, wie manches Herzeleid' (II), 1727. |

|

Esempi 1-2 (BWV 8, BWV 483)

La Cantata No.8 fu scritta per la sedicesima domenica dopo la Trinità, nel 1724. Daniel Vetter fu organista presso la Nicolai Kirche di Lipsia nel 1721. In aggiunta al Corale No.6, anche la melodia del Corale nel Coro No.1 (seppur nel ritmo di 12/8) è basata su un tema di Vetter (vedi figura sotto).

Il 'geistlichen Lieder und Arien' è una raccolta di 69 melodie sacre adattate con basso figurato, che Bach preparò ad uso di un songbook che fu pubblicato dall'editore Breitkopf per George Christian Schemelli, nel 1736. Come risulta ben evidente nell'esempio sopra riportato, la BWV 483 è identica (eccezion fatta per la chiave) alla melodia del Coro No.6 della Cantata No.8.

Esempi 3-4-5-6-7-8-9 (BWV 212)

A giudicare dalla forma bipartita adottata da Bach per queste melodie, si è portati a pensare che il compositore avesse accesso ad una nutrita raccolta di danze popolari, probabilmente arrangiate per strumento a tastiera. E' noto l'uso abbastanza frequente di tali danze che il compositore adoperò nelle proprie Suites per tastiera, ed arrangiamenti di esse non sono rari neppure nelle cantate da chiesa. Tuttavia, questo della Bauern Kantata (BWV 212), è un buon esempio perché mostra l'uso intensivo della tecnica del prestito, all'interno di una delle più famose cantate profane di Johann Sebastian Bach. Gli esempi riportati nella figura qui sotto mostrano tutto ciò meglio di ogni altra spiegazione.

La Sarabanda (No.8) presenta una curiosa particolarità: lo stesso motivo fu largamente utilizzato da Handel nelle sue Suites No.7 Vol.I [pubbl.1720] (con una nota modificata) e No.4 Vol.II [pubbl.1733] (nessun cambiamento). E c'è una forte rassomiglianza col tema dell'aria 'Lascia ch'io pianga' dal Rinaldo del 1711. Questo suggerisce due possibilità: (1) che la collezione di danze era sufficientemente diffusa già entro il 1710-11 tanto che lo stesso Handel ne venne a conoscenza, (2) che Bach abbia avuto modo di ascoltare il Rinaldo di Handel entro il 1742 e che quindi abbia preso ispirazione dall'aria piuttosto che dal songbook di melodie popolari.

Esempio 10 (BWV 58)

L'Op.4 di Handel, composta da sei concerti per organo, fu pubblicata dall'editore Walsh nel 1738; ciò, apparentemente, porterebbe ad escludere la possibilità che Bach possa aver udito o studiato le partiture, così da prenderne in prestito per la sua Cantata del 1727. Tuttavia dobbiamo considerare che il secondo movimento del concerto in oggetto, è frutto, in realtà, di una cosiddetta operazione di self-borrowing (tecnica, come noto, molto cara al compositore di Halle): la fonte originaria Handeliana la troviamo nel secondo movimento della Sonata XI per flauto dolce e basso continuo, pubblicata nel 1724 come Op.1 (Amsterdam). Risulta, perciò, altamente probabile che, una copia manoscritta della raccolta di sonate sia giunta nelle mani di Bach forse addirittura prima della sua dipartita da Cöthen. Le fortissime somiglianze che si scorgono confrontando i due lavori, non possono certo essere frutto di una pura coincidenza.

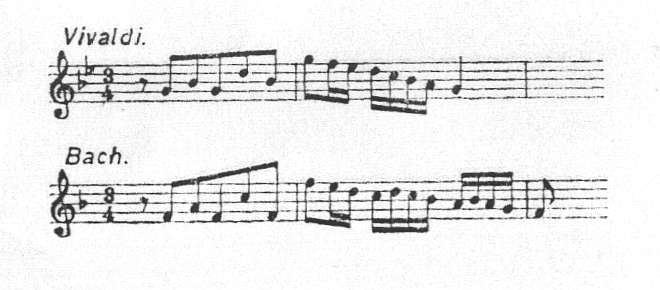

Dagli studi più recenti sembra emergere un fatto di intrinseca verità: il grande debito di Bach nei confronti del compositore Italiano è stato, in definitiva, largamente sottovalutato fino a non molto tempo fa. L'influenza Vivaldiana, in termini di materiale per prestiti e di stimolo creativo, va ben al di la dei sei concerti per organo (BWV 592-7) (tre dei quali derivati direttamente da tre lavori di Vivaldi) e dei sedici concerti per tastiera (BWV 972-87) (sei dei quali sono di chiaro riferimento vivaldiano).

Nella nota biografia, Forkel, afferma che Bach trovò grande impulso dal riutilizzo dei concerti per violino di Vivaldi, cosa che gli permise di risolvere un grande numero di problemi connessi alle proprie composizioni per tastiera. Sebbene si tenda a considerare il periodo di Weimar (1708-1717) come quello da assegnarsi a tali arrangiamenti, dobbiamo però rilevare che molti di questi risalgono probabilmente ad un periodo ancora antecedente. E' noto infatti che i manoscritti vivaldiani circolavano già molto tempo prima della loro pubblicazione (ad esempio l'Op.III l'Estro Armonico fu pubblicata nel 1712). A detta di Arnold Schering, gli arrangiamenti bachiani dall'Op.VII di Vivaldi (ossia, il Concerto per tastiera No.2, BWV 973 ed il Concerto per organo No.3, BWV 594) risalgono a prima della pubblicazione della stessa, mentre Waldersee ci fa notare che il Concerto No.4 (BWV 975) si rifà ad una fonte manoscritta dai contenuti chiaramente distanti dalla versione definitiva pubblicata da Vivaldi come No.6, Op.IV La Stravaganza.

I Concerti Brandenburghesi No. 2, 4 e 5 contengono tracce evidenti del Prete Rosso e, sebbene negli altri (No. 1, 3 e 6) ci sia una maggiore inclinazione verso la forma del concerto grosso corelliano, anche questi ultimi non fanno eccezione. Un buon esempio lo troviamo nel tutti d'apertura del Concerto No.3: la frase riportata nella figura sotto compare nell'Op.1 di Vivaldi.

Anche i Concerti per violino contengono una serie di citazioni: quello in mi maggiore è indebitato con l'Op.XI, No.2. Il Concerto in re minore per 2 violini (BWV 1043) sembra derivare il suo tema iniziale dall'Op.1, No.11 di Vivaldi (vedi figura).

Un'altra delle creazioni di Bach che richiamano una certa somiglianza ad un tema vivaldiano è l'Invenzione a due voci No.8 in fa (BWV 779), come mostrato in figura.

Notiamo la totale assenza di intervento, o quasi, sul tema vivaldiano da parte del compositore tedesco, se escludiamo la sua propensione a variarne il modo.

|

|

|

Concludiamo la sezione con altri due esempi, questa volta non relativi al musicista veneziano; si tratta sempre di musica strumentale da camera confluita in composizioni per tastiera (organo in questo caso).

|

|

|

Versione originale |

Versione bachiana |

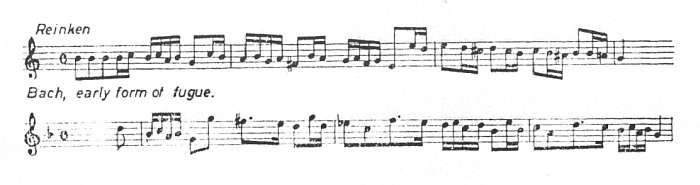

| 1. Hortus Musicus, di Johann Adam Reinken | Fantasia e Fuga in sol minore, BWV 542 |

| 2. Sonata da chiesa à tre, No.4, Op.3, di Corelli | Fuga in si minore, BWV 579 |

| [...] | |

|

La composizione di Reinken dalla quale la fantasia bachiana fu tratta è contenuta nell'Hortus Musicus, una raccolta di Suites e Sonate per due violini, viola da gamba e basso continuo. Bach ebbe la più grande ammirazione per l'opera di Reinken, sia come organista che come compositore. Fu lo stesso biografo Spitta ad evidenziare che le forti rassomiglianze fra i due lavori sono tutt'altro che casuali (vedi figura).

La nota fuga su soggetto corelliano, prende in prestito il tema dalla Sonata No.4 delle 12 Sonate da chiesa à tre, Op.3 di Arcangelo Corelli, datate a partire dal 1689 (vedi figura).

|

|

|

Da Vivaldi Ispirato dalla celebre Piango, gemo, sospiro e peno di Vivaldi, Bach ne trae un Andante per il Concerto in si minore BWV 979 (trascritto da autore 'sconosciuto') Dai tre concerti per organo da Vivaldi Bach prende le melodie per usarle in

Da Telemann Andante del BWV 1055 è preso da Telemann BWV 586, Trio sonata in do minore, la melodia è presa da una sonata a Tre di Telemann BWV 212, Cantata dei

contadini (di cui una esecuzione si può trovare in Kirkby/Thomas, Hogwood) Da Lotti Da Handel Da Legrenzi Tema di Legrenzi si traduce nella fuga in do minore BWV 574 Da Albinoni "Es ist vollbracht"

: si tratta dell'aria cantata dall'alto nelle Johannes Passion di Bach. Fuga in la minore, BWV 950, trae la melodia da un tema di Albinoni, Op. I, n. 3 Fuga in si minore, BWV 951, trae il materiale da un tema di Albinoni, Op. I, n. 8 Da André Raison (1650 - Parigi, 1719) Dal tema in forma di Passacaglia del “Christe” della Messe du deuziesme ton di André Raison, Johann Sebastian Bach ha tratto il tema della celebre passacaglia per organo BWV 582. Da Johann Ernst di Sassonia-Weimar

Da Altri BWV 587, Aria in fa maggiore, melodia presa dal 4° movimento de "L'Imperiale" da LES NATIONS di François Couperin Il Salmo 51, BWV 1083 dallo Stabat Mater di Giovanbattista Pergolesi BWV 954, Fuga in si bemolle maggiore, trae il materiale dalla seconda sonata dell'HORTUS MUSICUS di J.A. Reincken BWV 955, Fuga in si bemolle maggiore, ha sotto la fuga di J. Chr. Erselius BWV 965, Sonata in la minore, ha sotto la sonata I dall'HORTUS MUSICUS di J.A. Reincken BWV 966, Sonata in do maggiore, sottende il tema della sonata III dall'HORTUS MUSICUS di J.A. Reincken BWV 967, Sonata in la minore ha il tema del primo movimento di una sonata anonima Si evidenziano di seguito le cosiddette "trascrizioni" che non sono altro che un trasporto delle melodie di *altri* compositori per cembalo:

Per dirla alla maniera anglosassone, Bach fu "a great borrower". Non solo egli derivò il proprio stimolo creativo dalle opere di famosi compositori quali Vivaldi, Corelli e persino Handel, ma anche figure minori come Dieupart fornirono al luterano utili e preziose idee. Si è data elencazione di alcuni dei prestiti Bachiani finora evidenziati e/o conosciuti, non tanto come anomalia presente nel corso del periodo Barocco, ma a memoria che Bach, con questa patina di genialità e di "non plus ultra" con cui oggi viene presentato, non era differente dagli altri compositori ed era ben inserito nel suo tempo, sebbene confinato in una precisa e ristretta area geografica. Emblematica, a questo proposito, risulta essere la "denuncia" del grande direttore, cembalista e studioso Christopher Hogwood, di cui si riporta la traduzione di un intero passaggio tratto dalla sua recentissima pubblicazione [2, HOGWOOD, p.55]:

[1, CARRELL] Bach the Borrower / Norman Carrell; prefazione di Basil Lam - Londra: George Allen & Unwin, c1967. - 396p.; 22cm [2, HOGWOOD] Handel: Water Music & Music for the Royal Fireworks / Christopher Hogwood; Cambridge University Press, 2005. - 155p.; 10cm [3, PAYNE] Double Measures / Ian Payne, The Musical Times, Winter 1998, 44-5 [4, HURLEY] Handel's Compositional Process / David Ross Hurley, in Donald Burrows (ed.), The Cambridge Companion to Handel (Cambridge, 1997) |