|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Galleria degli Specchi Il soffitto dell'Apoteosi Le Roi gouverne par lui-même (1661) Questo soggetto è rappresentato nella stessa tela che al lato di base opposto raffigura Les Fastes des puissances voicines de la France.

Questo quadro rappresenta la chiave di lettura principale di tutta l'opera, secondo Claude Nivelon; infatti è da qui che inizia tutta la storia del Re Sole, colla sua presa di potere. E' una proclamazione dell'Autorità assoluta del Monarca sul suo Regno: il Re infatti sceglie di non nominare nessun altro Primo Ministro dopo la morte di Mazzarino. Charles Le Brun lo progettò per primo, quando il disegno iniziale che metteva in scena Ercole, fu rifiutato. Sull'ingiunzione del Re, il pittore rinunciò alla metafora: mise in scena Luigi XIV in persona, senza per questo rinunciare alla ricchezza della composizione, mischiando allegorie e dei mitologici.

In questo telo il Re è rappresentato con un costume antico (sopra a destra un particolare del dipinto), seduto sul bordo di un letto d'oro. Il Re poi si appoggia sul timone di una nave, simbolo del governo.

Le Tre Grazie, che simboleggiano i doni che il Cielo gli ha accordato, sono in un lato e dietro, intente a incoronare la persona del Re con ghirlande di fiori. Il viso del Re si riflette nello scudo di Minerva. Le Grazie sono le dee della Bellezza. Sono tre sorelle raffigurate come tre giovani donne nude abbracciate, una di schiena e le altre due di faccia. Questa rappresentazione permette certamente di mettere in valore il loro fascino, ma ha anche un significato: esse rappresentano un'allegoria dei Benefici. Charles Le Brun, nel dipinto, ha seguito il modello di Rubens, animando le Grazie e differenziandole nei loro atteggiamenti: la prima Grazia è di faccia, la seconda di schiena e la terza di profilo. Quella dipinta di fronte guarda un Amore che porta un cesto di fiori; gli mostra del dito Luigi XIV° come il nessuno a cui occorre che si attacca. La terza Grazia, dipinta di profilo, tende al di sotto una corona di fiori il Re. Le Tre Grazie sono dipinte appena dietro il Re per testimoniare le bellezze, tante, sia fisiche che morali, che il cielo ha accordato generosamente a Luigi XIV. Il Giornale Mercurio galante dicembre 1684: "le tre Grazie che l'incoronano rappresentano le virtù che si vedono brillare in tutta la sua persona". Il Restauro del dipinto (2004-2007) ha mostrato molte difficoltà nel riportare la luce alle due grazie di schiena, che sono rimaste in ombra.... Charles Le Brun ha così associato abilmente il simbolo della Prudenza, lo specchio, alla dea tutelare di questa virtù, Minerva, che rappresenta solitamente la Saggezza Reale.

Minerva è l'allegoria della Saggezza perché nata tutto armata della testa di Giove, tagliata di un colpo di ascia per Vulcano. Simboleggia la saggezza del Re Sole. Il volto del Re si riflette nello scudo di Minerva: è una abile evocazione della Prudenza, simboleggiata dallo specchio, perché la persona prudente si scruta per conoscersi bene secondo il precetto adottato da Socrate "Conosciti te stesso". Minerva porta con un casco decorato con una civetta, l'animale sacro dedicatole ad Atene, e con la testa di Medusa, presente di Perseo, che orna abitualmente il suo scudo. La posizione di Minerva è attaccata al Re Sole: questo vuol dire che la Saggezza ispira al Re la decisione di lasciare il riposo e la pace per assumere i carichi del governo ed acquistare la gloria.

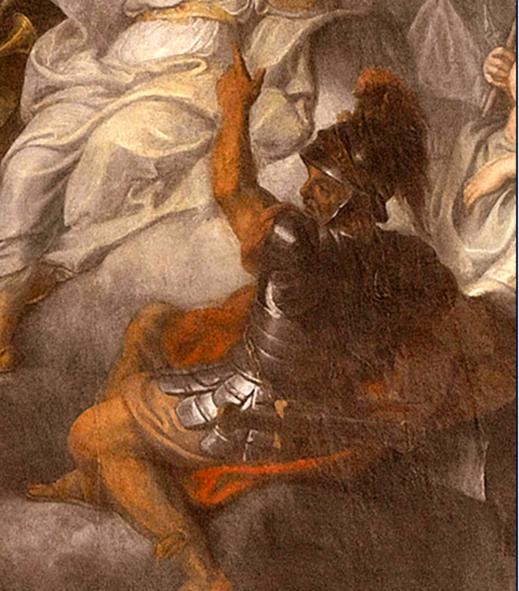

La Gloria è indicata anche da Marte, il dio della Guerra, inteso qui come un Valore Reale: con questo si intende dire che la gloria è ottenuta dal Re se non tramite la sua saggezza (simboleggiata da Minerva), e il suo coraggio (figurato per Marte)".

Il dio Marte, come Minerva, mostra al sovrano La Gloria che si prepara ad incoronarlo. Mentre la figura di Minerva significa la Saggezza, o la Prudenza, Marte, sta a significare il Valore del sovrano. Il dio della Guerra è vestito di una cappa di colore rosso, di un'armatura, e porta un casco sormontato da un dragone, simbolo della Collera nelle Iconologie di Jean Baudoin. è posto alla Vittoria. Un disegno preparatorio di Le Brun, conservato al museo del Louvre, al numero di catalogazione 29065, mostra che in un primo progetto è Ercole, e non Marte, che doveva indicare a Luigi XIV l'allegoria della Gloria: Ercole è il simbolo della Virtù eroica alla quale Le Brun ha preferito alla fine il Valore.

La Fama è dipinta dietro la Gloria, fra i nembi. Ha due grandi ali da cui si alza nell'aria, un abito sottile, e due trombe alla mano di cui suona abitualmente, sembrando seduta sulle nuvole.

Tutti dettagli chiari per far vedere che la Fama non rimane mai sempre in un luogo ed è solita pubblicare indifferentemente dovunque la menzogna e la verità dove passa. Qui la Fama si riferisce di certo alle grandi azioni di Luigi XIV: come la Gloria e la Vittoria, ha lo sguardo reclinato, diretto verso il Re.

Cerere ha per solo attributo una corona di spighe di grano. È localizzata nelle nubi vicino alla Fama. Secondo il Mercurio galante del dicembre 1684, Cerere, con Bacco, deve fornire dei viveri per l'esercito reale.

Il matrimonio del Re con Maria Teresa, che ha ristabilito la pace nel Regno, è rievocato dal Dio Imeneo che porta una fiaccola accesa e tenendo un corno di abbondanza: il Dio è posto al di sopra del Re.

L'Imeneo è il dio del Matrimonio (figlio di Venere o di Calliope): Era un ragazzo di una grande bellezza, dai tratti delicati e femminili. È rappresentato dietro l'allegoria della Francia, a sinistra di Luigi XIV; cadendo una corona di fiori sui suoi lunghi capelli biondi, guarda il re . La piacevole donna seduta ai piedi del Re, a destra, simboleggia la Tranquillità.

Per il Mercurio galante (dicembre 1684), la giovane donna, seduta ai piedi del Re, che tiene una granata, è incoronata di fiori e ha un medaglione intorno al collo, sarebbe la Tranquillità. Solleva gli occhi verso il Re ed appoggia il suo viso sul dorso della sua mano in un gesto di malinconia. Nel 1684, Francesco Charpentier precisa a proposito di questa allegoria che la granata è "il segno dell'unione dei popoli sotto il potere sovrano. Ciò che designa la profonda pace di cui la Francia godeva in questo tempo, tanto dentro del Regno che fuori".

Immediatamente a lato della Discordia, sempre a sinistra del quadro ed ai piedi del Re, è posizionata la raffigurazione della Senna.

Sopra il Re, sono dipinti Plutone, che tiene incatenato cerbero, Vulcano, Ercole, Nettuno, Diana, col suo diadema a mezzaluna, Venere accompagnata dalla Fama.

Venere Anche qui il giornale Mercurio galante del Dicembre 1684, riporta: La "stella di Venere" precede il carro di Apollo, che viene ad illuminare le grandi azioni reali. La dea Venere è rappresentata qui sotto forma di la "stella del Pastore", ossia l'astro che precede l'apparizione del sole dunque.

Plutone è posto di schiena, fra le nubi, nella parte sinistra della composizione. Tiene la sua forca e Cerbero al guinzaglio; porta la corona di sovrano degli Inferni; ai suoi piedi è posto un vaso contenente delle catene preparate coi metalli che celano il mondo sotterraneo. Il Giornale Mercurio galante del dicembre 1684, recita: "le ricchezze di Plutone vanno a finanziare le conquiste reali. Plutone è girato verso Vulcano, le due divinità si rispondono in simmetria, perché questo ultimo lavora i metalli che provengono dal regno sotterraneo di Plutone".

Il dio fabbro è posto vicino a Plutone, a sinistra della composizione. Porta un martello che gli serve per forgiare le armi per le truppe reali. È posto vicino a Plutone, perché questo gli fornisce i metalli di cui ha bisogno.

Mercurio nelle sue vesti rosse fa da legame con l'altra parte del dipinto (si veda sopra l'intero dipinto che congiunge nella volta i due lati opposti della Galleria degli Specchi): egli solca l'aria per andare a far conoscere il Principe a tutta la terra.

A cura di Arsace da Versailles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||